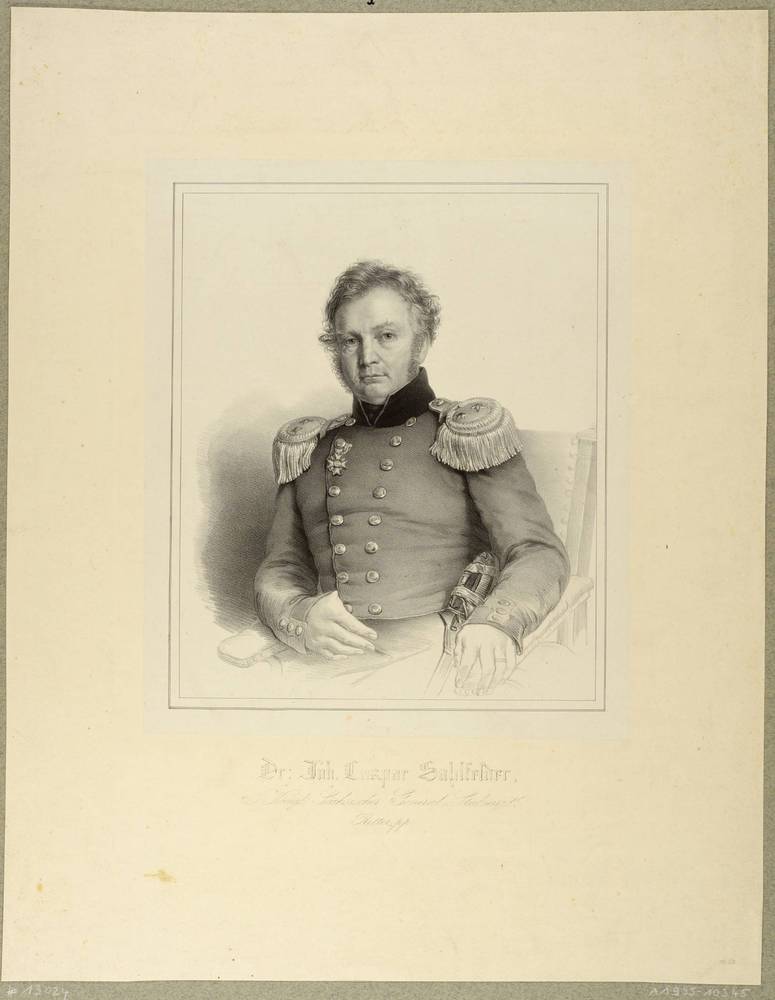

Königlich sächsischer Generalstabsarzt, Sanitätsoffizier, Professor der Kriegsheilkunde im Königreich Sachsen

Lebensdaten:

geboren: 19.10.1782 in Markt-Eschingen/Württemberg

gestorben: 21.04.1860 in Dresden (im Alter von 77 Jahren an halbseitiger Lähmung, drei Monate nach seiner Frau Johanna Juliana)

Eltern: Mutter: Ursula Staudenmeyer (ledig), Vater: Jakob Sahlfelder aus Gaildorf, Amtsschreiber bei Johann Georg Blezinger in Königsbronn.

Heirat: 2. Juni 1828 Dresden-Plauen Johanna Juliana Laurin (geb.31. Juli 1793), Tochter von Heinrich Friedrich Laurin, Kupferstecher bei der königlichen Kunstakademie in Dresden.

Studium:

- 1809 und 1813: Ausbildung am Collegium-Medico-chirurgicum Dresden und Beförderung zum Oberwundarzt

- 1815 – 1825 : Studium der Medizin an der Universität Leipzig

- 1825: Promotion zum Dr. med. in Leipzig, Thema der Dissertation „De artuum amputatione eaque inprimis in ipso proelii campo instuenda meletemata quaedam“ (Was die Amputation von Gliedmaßen betrifft, insbesondere auf dem Schlachtfeld selbst in Hinsicht auf bestimmte Arten der Kriegsführung).

Beruf:

- 1809, 1812-1815: Unterwundarzt eines Feldhospitals, in dieser Funktion war er im Dienst des sächsischen Heeres an mehreren Feldzügen während der Napoleonischen Kriege beteiligt (1809, 1812, 1813, 1814 und 1815)

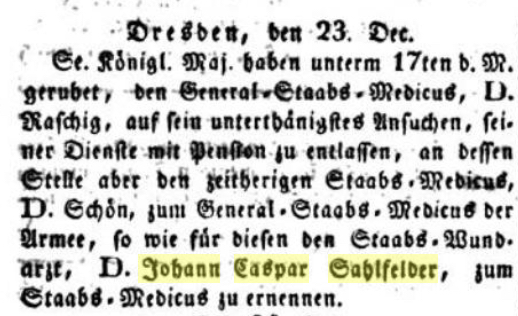

- 1828: Generalstabsmedikus als Nachfolger von Heinrich August Schön. In dieser Funktion übernimmt er als Generalstabsarzt des sächsischen Heereskontingents die Leitung des sächsischen Sanitätsdienstes.

- 1830: Ernennung zum Professor für Kriegsarzneikunst an der Dresdner Chirurgisch-Medizinischen Akademie, Vorlesungen über medizinische Propädeutik und Kriegsheilkunde bis zu seiner Erkrankung 1847.

- 1832: Berufung zum Direktor der Medizinal-Direktion im Rang eines Generalstabsarztes. Damit verbunden war die Leitung des sächsischen Sanitätsdienstes in der sächsischen Armee. Unter seiner Leitung brach eine neue Zeit für das sächsische Sanitätspersonal an: „Durch das Dienstreglement von 1833 räumte der Chirurg dem „Arzte“ das Feld, und infolge des Reglements über den Medicinaldienst wurde nicht nur der sachliche Dienst des Militärarztes in viel umfassenderer Weise als vorher geregelt, sondern die militärische Stellung des Militärarztes wurde auch in der Folge erhöht, insofern derselbe rechtlich und äußerlich dem Officier gleichgestellt wurde.“ (aus: H. Fröhlich)

- 1844: Ritterkreuz des königlich-sächsischen Zivildienstordens

- 1850 Pensionierung

Wissenswertes:

Als Professor der Kriegsarzneikunde erhielt er sein Gehalt nicht vom Ministerium des Innern, sondern vom Kriegsministerium. Sahlfelder erwarb sich große Verdienste bei der Reorganisation des sächsischen Heeressanitätswesens. In seine Amtszeit als Generalstabsarzt fiel das neue Dienstreglement von 1833, womit nicht nur mit der Bezeichnung (jetzt Arzt statt Chirurg) eine höhere Anerkennung, sondern auch eine soziale Aufwertung der Militärärzte einherging. Im Sommer 1847 hatte Sahlfelder jedoch um die Entbindung seiner Lehrverpflichtungen nachgesucht, was ihm auch vom Kriegsministerium genehmigt wurde. 1850 nahm Johannes Caspar Sahlfelder auch seinen Abschied vom Militär.1

Auf der Versammlung der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde zu Dresden zeigte Dr. Sahlfelder zwei, nach seiner Angabe verfertige Instrumente: 1) eins zur Erweiterung von Verengungen der Harnröhre; 2) eine von ihm vereinfachte Heine’sche Säge, ein von Bernhard Heine (1800–1846) entwickeltes Osteotom (Knochensäge).2

Beim Dresdner Maiaufstand (3. bis 9. Mai 1849) wurde Sahlfelder gegen die Aufständischen, die versuchten, König Friedrich August II von Sachsen zu stürzen, eingesetzt.

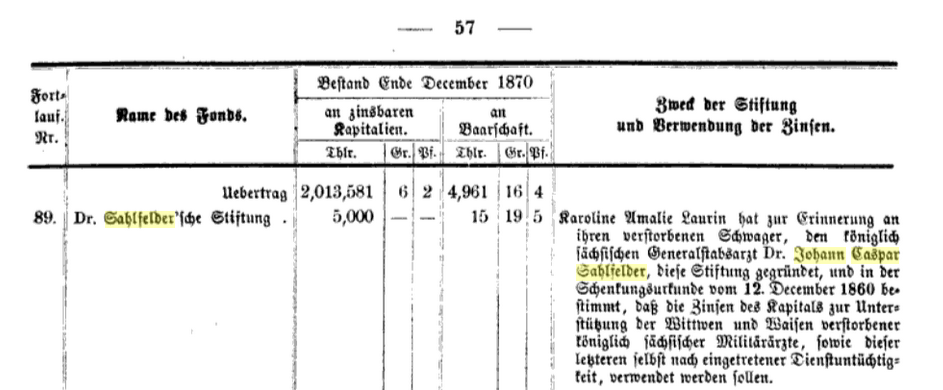

Die Dr. Sahlfelder‘sche Stiftung (5.000 Taler zinsbares Kapital) wurde von seiner Schwägerin Karoline Amalie Laurin 1860 aufgrund seines Testaments gegründet (nach ihr ist die Laurinstr. in der Wilsdruffer Vorstadt benannt). Die aus dieser Stiftung gewonnenen Zinsen sollten zur Unterstützung der Witwen und Waisen verstorbener königlich-sächsischer Militärärzte bzw. dienstunfähiger Militärärzte verwendet werden.

Wohnsitz/Dresdner Erinnerungsorte:

- Dresden, Akademiegebäude, Kleine Schießgasse

- Waisenhausgasse 389a (Adresshandbuch 1831)

- Waisenhausgasse 30 (Adresshandbuch 1840)

- 1857: Kauf eines Hause in der Waisenhausstr. 14 (Häuserbuch Dresden 1858)

Grabmal:

Grabstelle A.25.16

Eigene Werke:

- De artuum amputatione eaque inprimis in ipso proelii campo instuenda meletemata quaedam. Leipzig 1825; Königlich Sächsische Militair-Pharmakopoe. Dresden 1841.

Quellen/Literatur:

- Heinz Bohn: Königlich Sächsischer Generalstabsarzt Dr. Johann Caspar Sahlfelder. Ein berühmter Essinger (BoD_Books on Demand)

- Wikipedia

- Fröhlich, Hermann: „Sahlfelder, Johannes Kaspar“ in: Allgemeine Deutsche Biographie 30 (1890), S. 175 [Online-Version].

- Die Professoren der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus Dresden und ihrer Vorgängereinrichtungen 1814-2004, (2013).

- Stadtwiki Dresden

(Elisabeth Knust und Volker Neumeister, 2025)

- Die Professoren der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus Dresden und ihrer Vorgängereinrichtungen 1814-2004. (2013). ↩︎

- Medicinisch-chirurgische Zeitung, 40. Ergänzungsband, Innsbruck 1837, S. 37. ↩︎